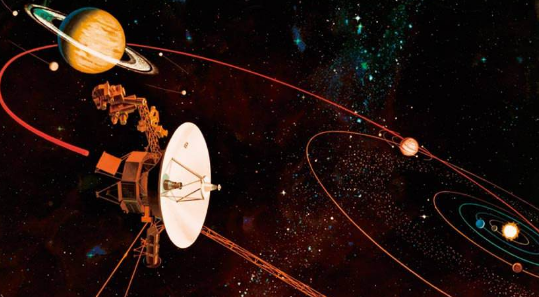

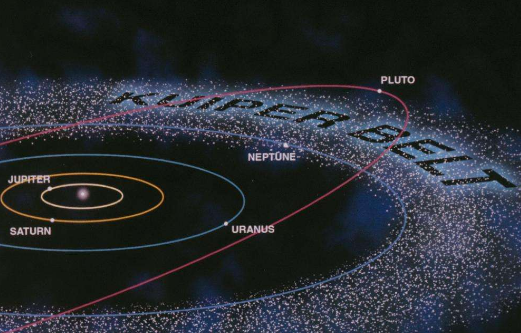

旅行者1號自從1977年發射升空至今已經40年,飛過190億多公里的浩瀚星際空間,已經到了太陽系的邊緣,即使是用來通信的電磁波也要走17個多小時,來回一次信息傳輸的時間都要超過34個小時,距離地球如此之遙遠的地方,依然能夠向地球發送回自身信號信息,這個即使在今天看來都是極其了不起的技術。

遠距離深空通信,信號強度極其微弱,旅行者1號上面的無線電發射臺的功勞只有23瓦,這個功率比我們出租車上面裝的車載對講電臺還要小(最大發射功率一般是25瓦),但是通信距離卻超乎我們的想象。在如此遙遠的距離上,這么小的一個無線電信號傳到地球信號強度可以想象有多么微弱,有用信號和無用的信號的信噪比會非常非常小,根據香農公式,信噪比和傳輸帶寬之間是可以相互轉化彌補的,即信噪比非常小,可以通過加大傳輸帶寬來彌補,擴頻通信的原因也正是為此,因此星際深空通信的無線電信號頻率一般比較高,旅行者1號所用的無線電傳輸頻率是8GHz的頻率。

因為信號太弱,誤碼率會非常高,所以深空通信需要極其復雜冗余的信道編碼,以實現檢驗,校對,糾錯,往往需要在擁有的信息編碼中,增加大量的糾錯冗余編碼,如果無法糾錯就需要重傳,所以傳輸效率會非常低,速率非常慢。

高增益天線,旅行者1號上面安裝有直徑3.7米的高增益天線,這個天線大小在地面上看可能感覺不算太大,但是想想整個旅行者1號的大小只有815公斤,還不到1噸,比我們的私家車要輕太多,就可以想象這個天線占旅行者號的大小。而地面的接收天線則就更大,為了接收來自旅行者號發回來的微弱的無線電信號,NASA在地球上建設了巨大的接收天線陣列,接收天線直徑達到70米,以提高天線的增益,提高接收靈敏度。

壓縮技術的應用,由于距離太遠,傳輸速率太低,因此能傳的信息就非常寶貴,在如此寶貴的資源中,將最有價值的傳回就非常重要,通過高效的壓縮算法,將原始數據進行大幅度壓縮,例如所拍攝的數目照片,進行壓縮后,傳回地球,然后再解壓,從而大幅度降低傳輸的數據量。

可以想象一個要從190億公里以外的距離,連光都要走17個小時的地方,通過一個發射功率只有23瓦的無線電臺,加一個直徑3.7米的天線,將信號傳輸回190億公里之外的地球并解調出來,這真的是非常不可思議。

返回頂部

返回頂部 刷新頁面

刷新頁面 下到頁底

下到頁底