PFC(Power Factor Correction)功率因數校正電路

功率因數定義為設備能夠傳輸到輸出端的能量與其從輸入電源處獲取的總能量之比。它是電子設備設計的關鍵績效指標,很多國家和國際組織都為此制定了相應的法規。

例如歐盟定義了設備必須具備的最小功率因數或最大諧波水平,滿足其標準才能在歐洲市場進行銷售。這些組織之所以如此關注功率因數的提高,是因為劣質電源對電網會產生實際的威脅,它們會增加熱損耗并可能導致電源故障。功率因數較差的設備效率也低下,而且會為電網帶來不必要的壓力,并可能給其他連網設備帶來問題。

功率因數校正(PFC)是一系列嘗試提高設備功率因數的方法,功率因數低主要有兩個原因:

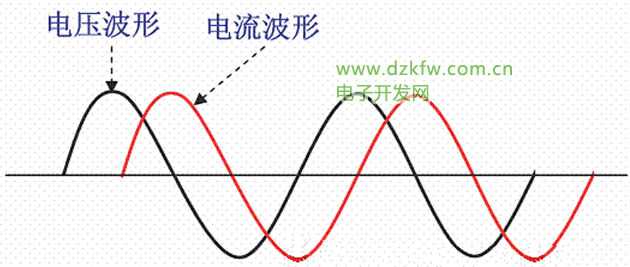

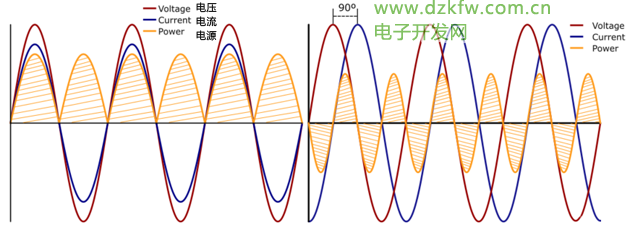

- 位移:當電路的電壓和電流波形異相時會產生位移,通常是由電感或電容等電抗元件引起的。

- 失真:波的原始形狀發生改變,通常是由整流器等非線性電路引起的。這些非線性波包含很多諧波含量,會使電網中的電壓失真。

解決位移問題,通常采用外部無功元件來補償電路的總無功功率。

解決失真問題有兩種方法:

- 無源功率因數校正(PFC):使用無源濾波器濾除諧波以提高功率因數。這種方法適用于低功率應用,在高功率應用中,其效果遠遠不夠。

- 有源功率因數校正(PFC):使用開關變換器調制失真波,以將其整形為正弦波。整形后的信號中存在的唯一諧波位于開關頻率處,因此很容易濾除。有源功率因數校正被認為是最好的功率因數校正方法,但會增加設計的復雜性。

功率因數

-

第一種稱為有功功率,通常指實際功率,即P。它表示傳遞給負載的凈能量。如果負載是純電阻性的,則線路中的所有功率均為有功功率,電壓和電流彼此同相振蕩。

-

第二種,如果負載是純電抗性的,例如電感器或電容器,則為無功功率,通常表示為Q。這種功率用于在電抗性組件中產生并維持磁場與電場。這些場使電流相對于電壓錯相。對于電容性負載,電流超前90°;對于電感性負載,電流落后90°。 這意味著由這些純電抗負載產生的總功率為零,因為正無功功率被負無功功率抵消了。

-

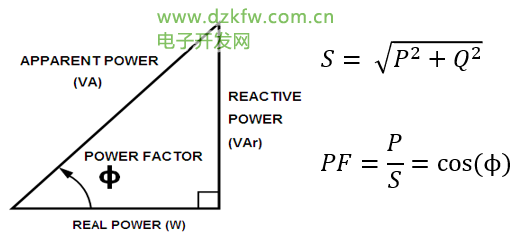

第三種,功率類型是有功功率和無功功率之和,稱為視在功率,即S。實際中,負載不會是純電阻性或純電抗性,而是兩者的結合。而有功功率、無功功率和視在功率之間的關系通常表達為三角形。

功率因數是有功功率與視在功率之間的關系,對于測量電路中功率傳輸的效率非常有用(請參見下圖)。

功率因數補償

具有感性負載的交流用電器具的電壓和電流不同相(如下圖)從而引起的供電效率低下,由于感性負載的電流滯后所加電壓,電壓和電流的相位不同使供電線路的負擔加重導致供電線路效率下降。這就要求在感性用電器具上并聯一個電容器用以調整其該用電器具的電壓、電流相位特性。用電容器并連在感性負載,利用其電容上電流超前電壓的特性用以補償電感上電流滯后電壓的特性來使總的特性接近于阻性,從而改善效率低下的方法叫功率因數補償。

容性負載對供電電壓和電流的影響

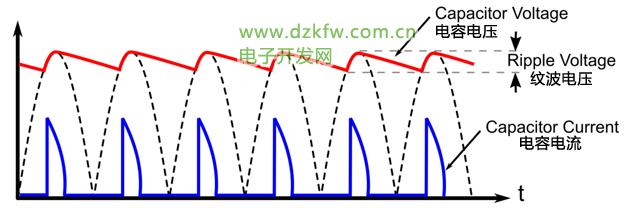

現代電器多采用高效率的開關電源,開關電源都是在整流后用一個大容量的濾波電容,使該用電器具的負載特性呈現容性,這就造成了交流220V在對該電器供電時,由于濾波電容的充、放電作用,在其兩端的直流電壓出現略呈鋸齒波的紋波。濾波電容上電壓的最小值遠非為零,與其最大值(紋波峰值)相差并不多。

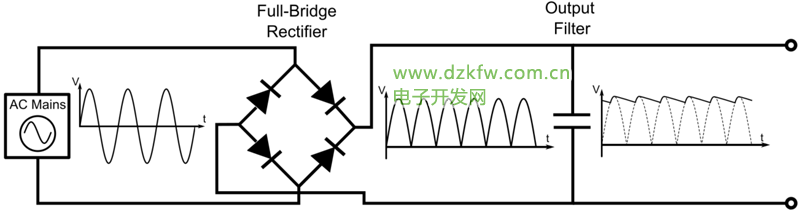

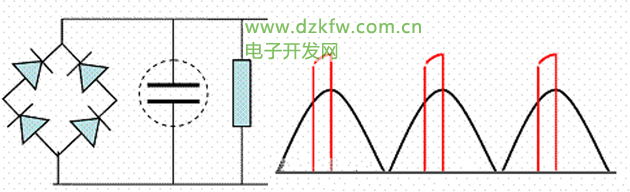

任何一個開關電源的第一步操作都是對輸入電壓進行整流,整流是將信號從交流電轉換為直流電的過程,通過整流器來完成。觀察整流器儲能電容器的輸出波形,會發現電容在很短的時間跨度內被充電,具體來講,是從電容器輸入端電壓大于電容器電荷的那一點,到整流信號峰值之間。這會在電容器中產生一系列的短電流尖峰,看上去完全不似正弦曲線。

根據整流二極管的單向導電性,只有在AC線路電壓瞬時值高于濾波電容上的電壓時,整流二極管才會因正向偏置而導通,而當AC輸入電壓瞬時值低于濾波電容上的電壓時,整流二極管因反向偏置而截止。

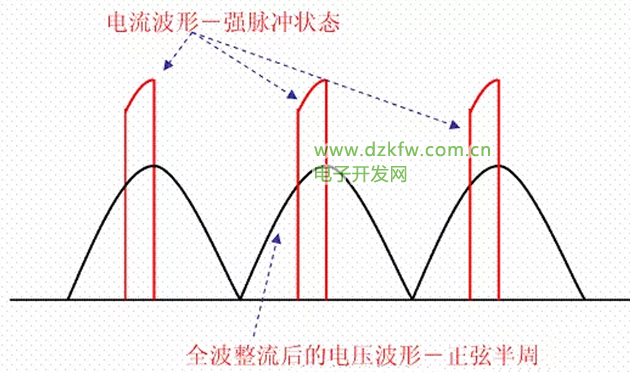

也就是說,在AC線路電壓的每個半周期內,只是在其峰值附近,二極管才會導通。雖然AC輸入電壓仍大體保持正弦波波形,但AC輸入電流卻呈高幅值的尖峰脈沖,如下所示。這種嚴重失真的電流波形含有大量的諧波成份,引起線路功率因數嚴重下降。這些短電流尖峰不僅對電源,而且對整個電網都可能帶來嚴重影響。

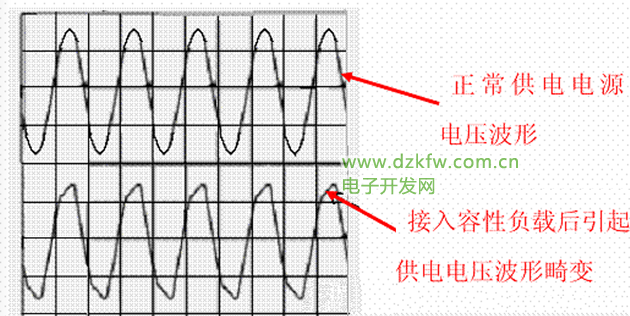

在正半個周期內(1800),整流二極管的導通角大大的小于1800 甚至只有300-700,由于要保證負載功率的要求,在極窄的導通角期間會產生極大的導通電流,使供電電路中的供電電流呈脈沖狀態,它不僅降低了供電的效率,更為嚴重的是它在供電線路容量不足,或電路負載較大時會產生嚴重的交流電壓的波形畸變,并產生多次諧波,從而,干擾了其它用電器具的正常工作(這就是電磁干擾-EMI和電磁兼容-EMC問題)。

自從用電器具從過去的感性負載(早期的電視機、收音機等的電源均采用電源變壓器的感性器件)變成帶整流及濾波電容器的容性負載后,其功率因素補償的含義不僅是供電的電壓和電流不同相位的問題,更為嚴重的是要解決因供電電流呈強脈沖狀態而引起的電磁干擾(EMI)和電磁兼容(EMC)問題。

PFC(功率因數校正)是在上世紀末發展起來的一項新技術(其背景源于開關電源的迅速發展和廣泛應用)。其主要目的是解決因容性負載導致電流波形嚴重畸變而產生的電磁干擾(EMl)和電磁兼容(EMC)問題。所以現代的PFC技術完全不同于過去的功率因數補償技術,它是針對非正弦電流波形畸變而采取的,迫使交流線路電流追蹤電壓波形瞬時變化軌跡,并使電流和電壓保持同相位,使系統呈純電阻性技術(線路電流波形校正技術)。

所以現代的PFC技術完成了電流波形的校正也解決了電壓、電流的同相問題。

為了抑止電流波形的畸變及提高功率因數,要求用電功率大于85W以上(有的資料顯示大于75W)的容性負載用電器具,必須增加校正其負載特性的校正電路,使其負載特性接近于阻性(電壓和電流波形同相且波形相近)。這就是現代的功率因數校正(PFC)電路。

容性負載的影響分析

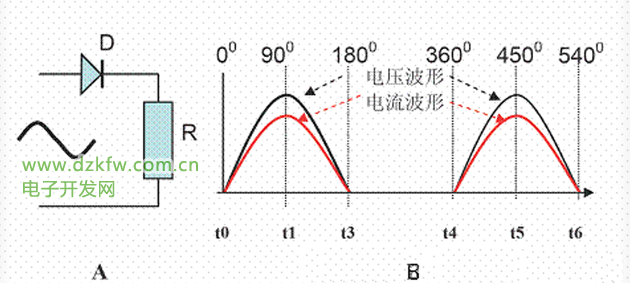

下圖是不用濾波電容的半波整流電路,A中D是整流管,R是負載。B是該電路接入交流電時電路中電壓、電流波形圖。

-

在(00~1800)t0~t3時間:t0時間電壓為零電流為零,在t1時間電壓達到最大值電流也達到最大值,在t3時間電壓為零電流為零。(二極管導通1800)

-

在(1800~3600)t3~t4:時間:二極管反偏無電壓及電流。(二極管截止)

-

在(3600~5400) t4~t6時間:t4時間電壓為零電流為零,在t5時間電壓達到最大值電流也達到最大值,在t6時間電壓為零電流為零。(二極管導通1800)

結論:在無濾波電容的整流電路中,供電電路的電壓和電流同相,二極管導通角為1800,對于供電線路來說,該電路呈現純阻性的負載特性。

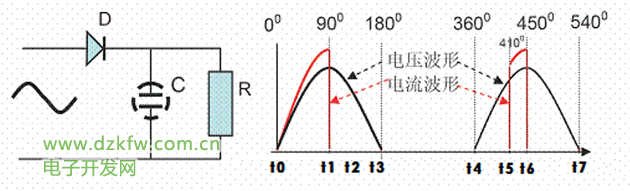

下圖是用了大容量濾波電容的半波整流電路。左邊中D是整流管,R是負載,C是濾波電容,右邊是該電路接入交流電時電路中電壓、電流波形圖。

- 在(00~1800) t0~t3 時間:t1 時間電壓為零電流為零,在t1時間電壓達到最大值電流也達到最大值,因為此時對負載R供電的同時還要對電容

C進行充電,所以電流的幅度比較大。在 t1 時間由于對電容C進行充電,電容上電壓 Uc 達到輸入交流電的峰值,由于電容上電壓不能突變,使在t1 ~ t3期間,二極管右邊電壓為 Uc,而左邊電壓在 t2 時間電壓由峰值逐漸下降為零,t1 ~ t3 期間二極管反偏截止,此期間電流為零。(增加濾波電容C后第一個交流電的正半周,二極管的導通角為900 ) - 在(1800~3600) t3~t4 時間:二極管反偏無電壓及電流。(二極管截止)

- 在(3600~4100) t4~t5 時間:由于在 t3 ~ t4 時間二極管反偏,不對C充電,C上電壓通過負載放電,電壓逐漸下降(下降的幅度由C的容量及R的阻值大小決定,如果C的容量足夠大,而且R的阻值也足夠大,其Uc下降很緩慢。)在t4~t5期間盡管二極管左邊電壓在逐步上升,但是由于二極管右邊的Uc放電緩慢右邊的電壓Uc仍舊大于左邊,二極管仍舊反偏截止。

- 在(4100~5400) t5~t7 時間:t5 時間二極管左邊電壓上升到超過右邊電壓二極管導通對負載供電并對 C 充電,其流過二極管的電流較大,到了 t6 時間二極管左邊電壓又逐步下降,由于Uc又充電到最大值,二極管在 t6~t7 時間又進入反偏截止。

結論:在有濾波電容的整流電路中,供電電路的電壓和電流波形完全不同,電流波形,在短時間內呈強脈沖狀態,二級極管導通角小于1800(根據負載R和濾波電容C的時間常數而決定)。該電路對于供電線路來說,由于在強電流脈沖的極短期間線路上會產生較大的壓降(對于內阻較大的供電線路尤為顯著)使供電線路的電壓波形產生畸變,強脈沖的高次諧波對其它的用電器具產生較強的干擾。

功率因數校正方法

功率因數校正(PFC)是電子設備制造商用來提高其功率因數的一系列方法,又分為有源PFC和無源PFC兩種方式。

開關電源內部電源輸入部分采用了二極管全波整流及濾波電路,其電壓和電流波形如下。

低功率因數是由信號中存在的位移或失真引起的。位移對功率因數的影響相對較容易解決,因為電容使相位前移,而電感使相位后移。如果系統的電流波形滯后于電壓,則只需在電路中添加一個具有適當阻抗的電容,即可將電流波形的相位前移,直至與電壓同相。

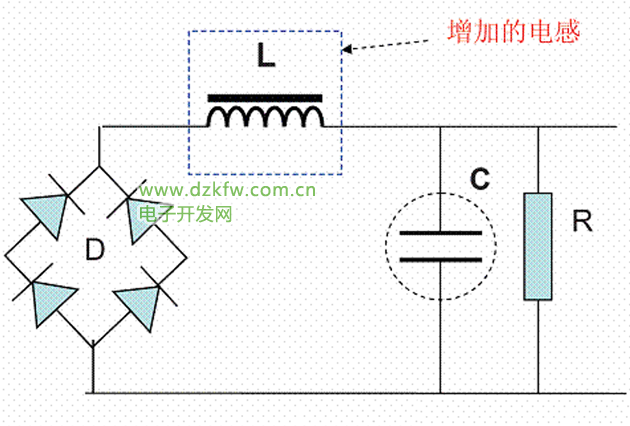

無源PFC一般由二極管、電阻、電容和電感等無源器件組成,在整流橋堆和濾波電容之間加一只電感(適當選取電感量),利用電感上電流不能突變的特性來平滑電容充電強脈沖的波動,改善供電線路電流波形的畸變,并且在電感上電壓超前電流的特性也補償濾波電容電流超前電壓的特性,使功率因數、電磁兼容和電磁干擾得以改善,如下圖。

此電路雖然簡單,可以在前期設計的無PFC功能的設備上,簡單的增加一個合適的電感(適當的選取L和C的值),從而達到具有PFC的作用,但是這種簡單的、低成本的無源PFC輸出紋波較大,濾波電容兩端的直流電壓也較低,電流畸變的校正及功率因數補償的能力都很差,而且L的繞制及鐵芯的質量控制不好,會對圖像及伴音產生嚴重的干擾,只能是對于前期無PFC設備使之能進入市場的臨時措施。

有源PFC電路的原理

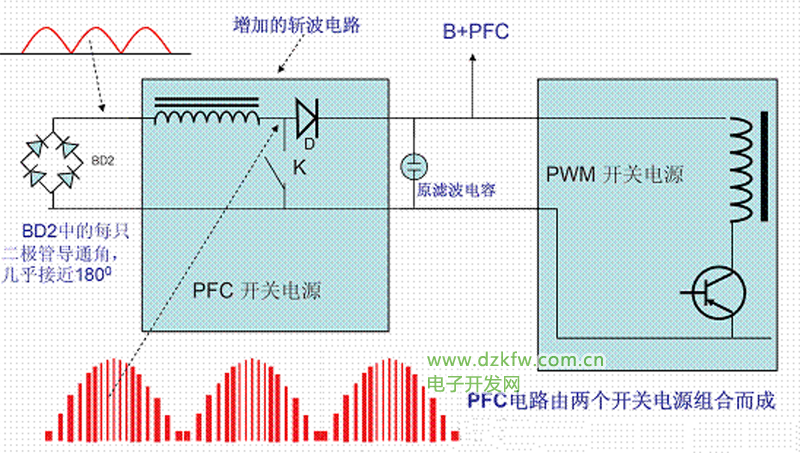

有源PFC則是有很好的效果,基本上可以完全的消除電流波形的畸變,而且電壓和電流的相位可以控制保持一致,它可以基本上完全解決了功率因數、電磁兼容、電磁干擾的問題,但是電路非常的復雜,其基本思路是在220V整流橋堆后去掉濾波電容(以消除因電容的充電造成的電流波形畸變及相位的變化),去掉濾波電容后由一個“斬波”電路把脈動的直流變成高頻(約100K)交流再經過整流濾波后,其直流電壓再向常規的PWM開關穩壓電源供電,其過程是;AC→DC→AC→DC。

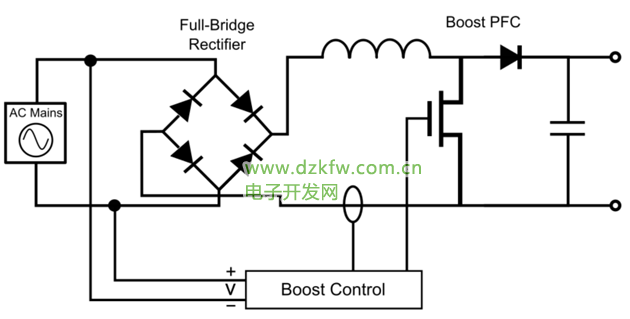

有源PFC的基本原理是在開關電源的整流電路和濾波電容之間增加一個DC-DC的斬波電路,如下圖(附加開關電源),對于供電線路來說該整流電路輸出沒有直接接濾波電容,所以其對于供電線路來說呈現的是純阻性的負載,其電壓和電流波形同相、相位相同。斬波電路的工作也類似于一個開關電源。所以說有源PFC開關電源就是一個雙開關電源的開關電源電路,它是由斬波器(“PFC開關電源”)和穩壓開關電源("PWM開關電源”)組成的。

為什么PFC電路要升壓

PFC電路的作用是使電流波形同步于電壓波形,但是在沒有添加PFC電路前,整流濾波后的電壓總有一段時間小于濾波電容C,導致整流二極管截止,輸入電流呈現尖峰狀。

PFC升壓就是為了維持整流二極管的導通,維護濾波電容充電狀態,改善輸入電流,為此,PFC輸出電壓要高于交流輸入時的峰值才行。而交流電正常220V,加上干擾,約270V左右,其峰值做大約381V,故PFC電壓要設定為380V以上,這樣PFC就可以始終從輸入側吸收電能,給濾波電容C充電,維持整流二極管導通,解決整流二極管斷續導通,輸入電流呈尖脈沖狀的問題。

斬波電路(boost升壓電路 / 串聯式升壓電路)

整流二極管整流以后不加濾波電容器,把未經濾波的脈動正半周電壓作為斬波器的供電源,由于斬波器的一連串的做“開關”工作脈動的正電壓被“斬”成下圖的電流波形,其波形的特點是:

- 電流波形是斷續的,其包絡線和電壓波形相同,并且包絡線和電壓波形相位同相。

- 由于斬波的作用,半波脈動的直流電變成高頻(由斬波頻率決定,約100KHz) "交流”電,該高頻“交流”電要再次經過整流才能被后級PWM開關穩壓電源使用。

- 從外供電總的看該用電系統做到了交流電壓和交流電流同相并且電壓波形和電流波形均符合正弦波形,既解決了功率因素補償問題,也解決電磁兼容(EMC)和電磁干擾(EMI)問題。

該高頻“交流”電在經過整流二極管整流并經過濾波變成直流電壓(電源)向后級的PWM開關電源供電。該直流電壓在某些資料上把它稱為:B+PFC,在斬波器輸出的B+PFC電壓一般高于原220交流整流濾波后的+300V,其原因是選用高電壓,其電感的線徑小、線路壓降小、濾波電容容量小,且濾波效果好,對后級PWM開關管要求低等等諸多好處。黑為電壓波形 紅色虛線為電流包絡波形

目前PFC開關電源部分,起到開關作用的斬波管(K)有兩種工作方式:

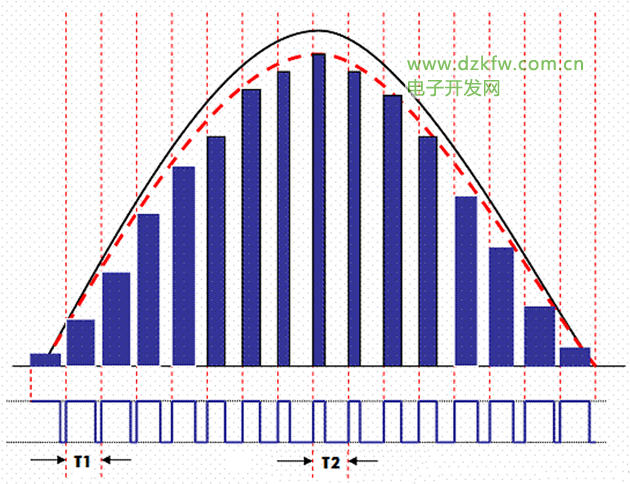

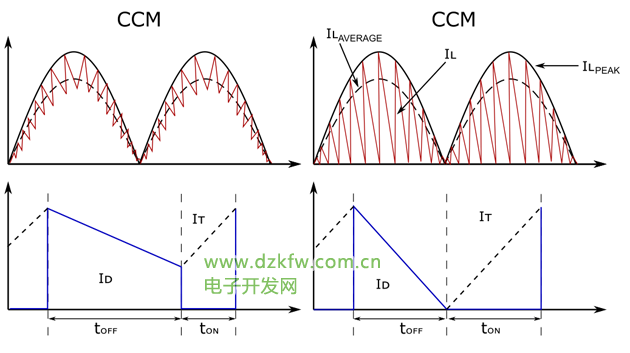

- 連續導通模式(Continuous Conduction Mode,CCM)

開關管的工作頻率一定,而導通的占空比(系數)隨被斬波電壓的幅度變化而變化,如下圖,圖中T1 和 T2 的位置是:T1在被斬波電壓(半個周期)的低電壓區,T2在被斬波電壓高電壓區,T1(時間)=T2(時間)從圖中可以看到所有的開關周期時間都相等,這說明在被斬波電壓的任何幅度時,斬波管的工作頻率不變,從下圖中可以看出;在高電壓區和低電壓區每個斬波周期內的占空比不同(T1和T2的時間相同,而上升脈沖的寬度不同),被斬波電壓為零時(無電壓),斬波頻率仍然不變,所以稱為連續導通模式(CCM)該種模式一般應用在250W~2000W的設備上。

- 不連續導通模式(Discontinuous Conduction Mode, DCM)

斬波開關管的工作頻率隨被斬波電壓的大小變化(每一個開關周期內“開”“關”時間相等)。如下圖:T1和T2時間不同,也反映隨著電壓幅度的變化其斬波頻率也相應變化。被斬波電壓為“零”開關停止(振蕩停止),所以稱為不連續導通模式(DCM),即有輸入電壓斬波管工作,無輸入電壓斬波管不工作。他一般應用在250W以下的小功率設備上。

- 臨界導通模式(Critical Conduction Mode, CRM/Boundary Conduction Mode, BCM)或過渡模式(TCM)

工作介于CCM和DCM之間,工作更接近DCM模式。在上一個導通周期結束后,下一個導通周期之前,電感電流將衰減為零,而且頻率隨著線路電壓和負載的變化而變化。

優點:廉價芯片、便于設計,沒有開關的導通損耗,升壓二極管的選擇并非決定性的;

缺點:由于頻率變化,存在潛在的EMI問題,需要一個設計精確的輸入濾波器。

有源功率因數校正(Active PFC)

這種方法可以改變電流波形的形狀,使其跟隨電壓。 這樣,諧波被移到更高的頻率上,因而更容易被濾除。使用最廣泛的有源功率因數校正電路是升壓變換器(見下圖)。它與變壓器類似,可以升高直流電壓,同時降低電流。最簡單的升壓變換器由電感、晶體管和二極管組成。

升壓變換器有兩個工作階段。在第一個階段,當開關閉合時,電感通過電壓源充電(在這種情況下,電壓來自整流器);當開關斷開時,電感將先前存儲的電流注入電路,以增加輸出電壓(Boost升壓電路),同時還為電容充電,電容負責在電感充電時維持輸出電壓。

如果開關頻率足夠高,則電感和電容都不會完全放電,并且輸出端負載電壓始終高于輸入電壓源。這就是連續導通模式(CCM)。開關閉合的時間越長(即晶體管導通的時間越長),輸出端的電壓也越大。如果占空比(相對于總開關周期的開關導通時間)得到適當控制,則輸入電流波形可以整形為正弦波。

但是,并非所有PFC變換器都采用連續導通模式。還有另一種方法,盡管犧牲了最終的功率因數質量,但開關損耗更少,電路成本更低,這種方法稱為邊界導通模式(BCM)或臨界導通模式。它可以在電感完全放電時切換晶體管(參見下圖),即零電流開關(ZCS)。零電流開關使升壓變換器中的二極管能夠更快、更輕松地改變極性,從而降低了對高質量、高成本組件的需求。

變換器跟蹤輸入電壓,使輸出電流看起來就像頻率為50Hz的正弦波,但其波形仍然與純正弦波相差很大,因此邏輯上它仍有大量諧波分量。由于諧波分量為開關頻率的倍數,比50Hz基頻高很多(50kHz至100kHz),因此可以很容易地被濾除。這顯著提高了功率因數,可以使開關電源的PF值高達0.99。

MPS提供的MP44010控制器即為一款BCM功率因數校正器。當連接到升壓變換器時,其ZCS引腳檢測電感何時放電并激活MOSFET(如下圖中的Q1)。該器件還可以比較電流和電壓,調整電流峰值以跟隨輸入電壓的波形(通過R10電壓取樣反饋起到穩壓作用,通過R8的取樣反饋起到限流作用)。

PFC電流

返回頂部

返回頂部 刷新頁面

刷新頁面 下到頁底

下到頁底